夏の自由研究

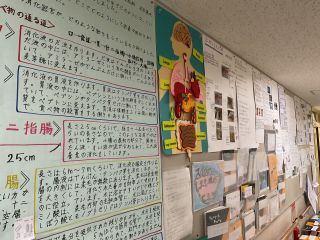

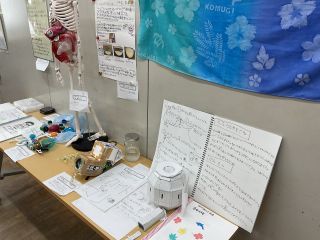

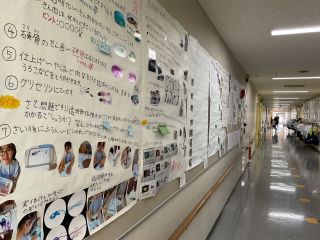

今、各教室や廊下には子どもたちの作品・研究が展示されています。

夏休みの自由課題としてそれぞれが設定したテーマのもと時間をかけて取り組んだもので、毎年力作が揃います。

作品テーマを一部紹介すると・・・

「くろでんわってなに?」「はのはえかたのけんきゅう」「○○家わくわく大新聞!!」「はじめての富士登山」「近じょのざっ草のかんさつ」「いざ!部首図かん」「ヘアドネーションについて」「一番とぶ紙ひこうきはどれだろう?」「ジャンプを科学する」「スイカのしまも様のヒ・ミ・ツ」「停電でくらすことができるのか」「変声期の研究」「キャラメルが茶色なのはこげた色だから?」「宙に浮いてる?『センテグリティ構造』」

・・・などなど、今年もバラエティ豊かです。

各クラスのHRや授業で一人ひとりが発表する機会がもたれます。4〜6年生は理科の学習として、クラス全員の研究についてメモを取りながらしっかりと学びます。

実演をまじえたり、質疑応答があったり、何も見ずにすらすら説明していたり。堂々と発表する姿もさることながら、友達の発表に興味関心をもって耳を傾ける子どもたちの姿は、とてもよいものです。

私が廊下や教室で作品を見ていると、すっとそばに来て説明してくれる子たちもいます。時間を忘れて作品に見入ってしまうこともしばしばです。

目を引かれるのが、一人ひとりの研究の動機です。

・食事をしている時に、食べている物がどのようになっているのか不思議に思い、調べることにしました。(テーマ:「体のしくみ」5年生)

・わたしは、なぜ重そうは「料理用」と「おそうじ用」で2つあるのか気になったので、重そうのことを調べて実験しました。(テーマ:「重そうの力を調べてみた!」4年生)

・私は好ききらいが多いので大人になった時など食べれないと困るから、ということと、栄養がかたよらないようにしたかったから。(テーマ:「好ききらい克服大作戦!!」4年生)

・サンゴは地球温暖化のえいきょうを受けやすいので、サンゴを調べる事で気候変動や人間による環境破壊の問題を考え理解したいと思い、調べる事にしました。(テーマ:「サンゴの抱える問題」6年生)

・1学期のとある朝礼で教頭先生から〈鉄道は高い所にのぼるのにいろいろな工夫をしている〉という話を聞き、調べようと思いました。(テーマ:「特急を支えた電気機関車」5年生)

・海に遊びに行った時に、お母さんから、「なんで海に入ると熱中症になりやすいか知ってる?」とたずねられました。それは、海水には塩分がふくまれているので、海に入ると体の中の水分がなくなりやすいと教えてくれました。そこで、私は塩水について調べることにしました。(テーマ:「塩水が塩分をうばう?」5年生)

・①普段よく触る場所に、どれくらい菌がいるのか?②見た目はきれいでも、菌は少ないのか?③手を洗うのはそんなに大事なのか? という3つの理由で調べたいと思いました。(テーマ:「身の回りの菌について」6年生)

・7月に中高の人たちがやった、フェアトレードのチキンラーメンを買って、その後に図書館でインスタントラーメン図鑑というものを夏休みの本としてかりて読んでいたら、面白いと思ったのでこのテーマにしました。(テーマ:「安藤百福とチキンラーメン~チキンラーメンやカップヌードルの製法~」5年生) ・・・などなど・・・

子どもたちの興味関心のきっかけはさまざまなところにあるのですね。

中には、

・私は昨年の自由研究で虹を調べました。その研究をしているとき、自然の力がおこす動きはすごいと思い、次は雨やオーロラ、雷などのことについて詳しくしりたくなりました。特に、オーロラはキレイで虹とにているので、虹と同じようなでき方をするのか、虹と同じように条件さえそろっていればどこでも作れるのかと気になり、この研究にしました。(テーマ:「オーロラって何だろう」5年生)

・僕は、機械工作が大・大・大好きです。3年生でソーラーカー、4年生でデジタル時計、5年生でラジオを作りました。いろんな作業の中でもハンダ付けをしながら基板を作るのが面白いです。6年生では「ボイスレコーダー作り」に挑戦してみました。最大8種の音(680秒)録音できます!(テーマ:「ボイスレコーダーを手作りしたい!(ハンダ付け作業)」6年生)

・今年の春、中学校見学に行った時に養蜂の活動を取り入れている学校がありました。ぼくは1年生のころからずっと養蜂について自由研究を続けているので、担当の先生と色々な話をすることができました。まだ養蜂を始めて数年しかたっていない学校だったということもあり、実際の養蜂で起きた困り事などのエピソードを教えてもらうことができました。今回の自由研究はそのエピソードの中から『蜂の性格』について調べてみようと思います。(テーマ:「ミツバチの性格がようほうにどうえいきょうするか?」5年生)

・・・と継続して取り組んでいる子もいるようです。

2年生のある子は、教室で発表を終えた途端に「来年のテーマが決まった!」と叫んでいたそうです。来年の発表に向けて、今から準備を進めていくのかもしれません。

子どもたちの発想と熱心な取り組みには毎年感心させられますが、「友達や先生に見てもらえる・聞いてもらえる」という〈場〉があることが、製作・研究へのモチベーションや頑張りとなっているのでしょう。これも学校という場がもつ、大きな力なのですね。(校長)